オカベを知る

オカベのおいしさの秘密

オカベの麺のおいしさの秘密。

それは「熟練された職人技」「厳選された素材」「豊かな自然の恵み」この3つが揃うからこそおいしい麺を作ることができるのです。

1. 熟練された職人技

麺作りで必要となるのは

職人の勘と技術。

麺作りにおいて素材は非常に大切ですが、その素材の良さを最大限に引き出すことが職人の仕事だと思っています。

これからもさらに良い麺作りが出来るよう、技術を磨き製造していきます。

麺の味の決め手!

イダキの麺合わせで麺を18層に。

3本の帯を1本に、2本の帯を1本にと、三つ編みを編んでいくように何度も繰り返すことで、茹でても煮崩れしないコシの強い麺になります。

この工程を丁寧に行うことで麺の味が決まる!と言うくらい、重要で力のいる作業になります。

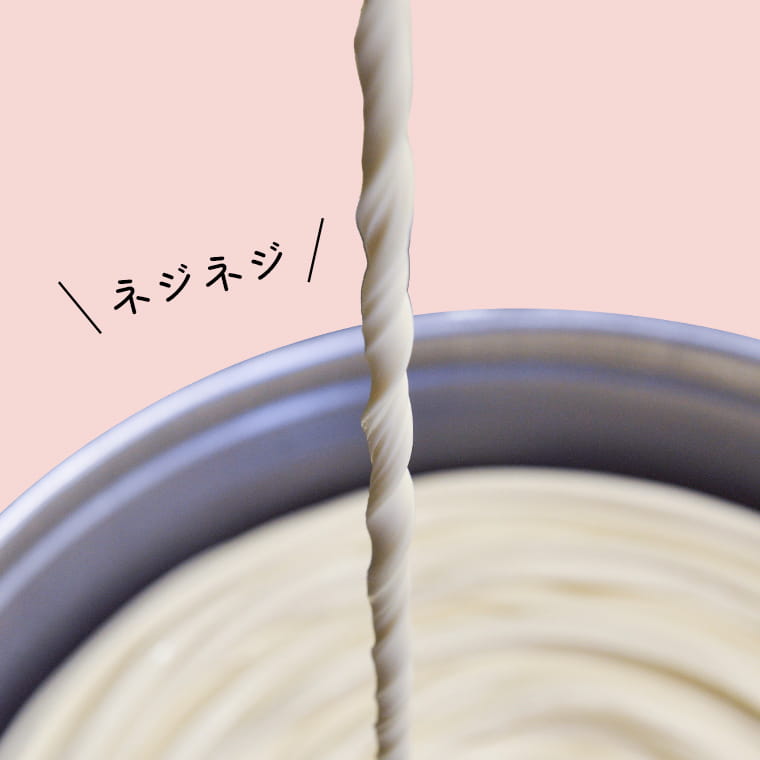

オカベの麺最大のポイント

「ねじりまき」

自動巻機で麺をねじり、らせん状にしながら麺圧をかけて麺線を細くします。

らせん状の組織が「手延めん」の特徴です。

麺をねじることで麺が鍛えられ強いコシのある麺に仕上がります。

\詳しい麺作りの製法を紹介しています/

2. 厳選された素材

最高ランクの“小麦”

麺の命でもある小麦粉は、小麦の中心部分のみを贅沢に使用した「麺匠」という最高ランクの小麦粉を使用しています。さらに上品な甘みが特徴の北海道産小麦粉「きたほなみ」をブレンドすることで、雑味のない甘みと香りをより一層引き出しています。

厳選した“塩”

「伯方の塩®」と並塩を使った塩水でこねることで、水だけでこねた時に比べ、グルテンの網目構造組織がより強力になり、オカベの麺の強いコシが生まれます。

こだわりの優しい“水”

オカベの横を流れる清流”吉野川”は夏になると群れを成した鮎が訪れるほど綺麗な川です。

麺作りでは、通常よりも水を多く使う「多加水製法」で練り込んでいくため、こだわりの軟水を使って仕上げています。

オカベの麺にピッタリの優しい水を使用することでソフトな甘みのある麺に仕上がります。

麺作りの基本は小麦・塩・水のみ。

シンプルなだけに素材の味がストレートに感じられます。そのため厳選した素材をしっかり見極めて使うようにしています。

3. 豊かな自然の恵み

オカベの横を流れる清流“吉野川”

オカベは吉野川の畔にあり、豊かな自然に恵まれた土地があります。

そんなゆったりとした自然の中だからこそ、美しい麺が出来上がるのです。

半田そうめんの歴史と特徴

約300年続く伝統の手延製法で製麺されたオカベの麺。

「そうめんより太く、うどんより細い麺」がここ半田では”そうめん”と名乗ることができます。

半田そうめん(オカベの麺)の歴史とその特徴をご紹介します。

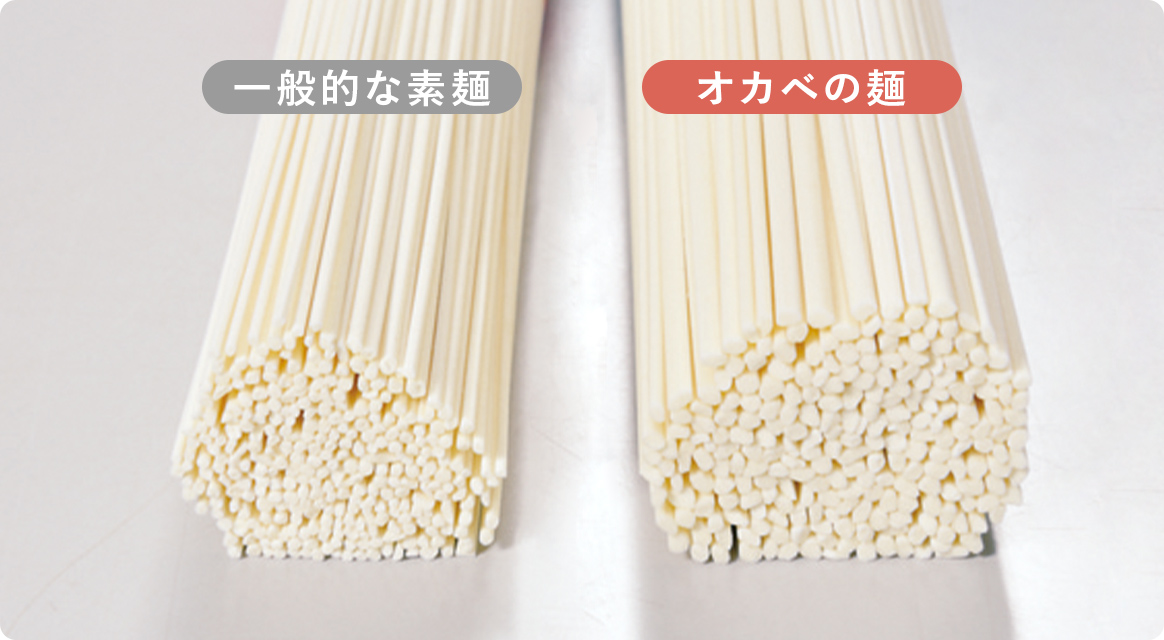

オカベの麺とは?

手延べの“半田そうめん”

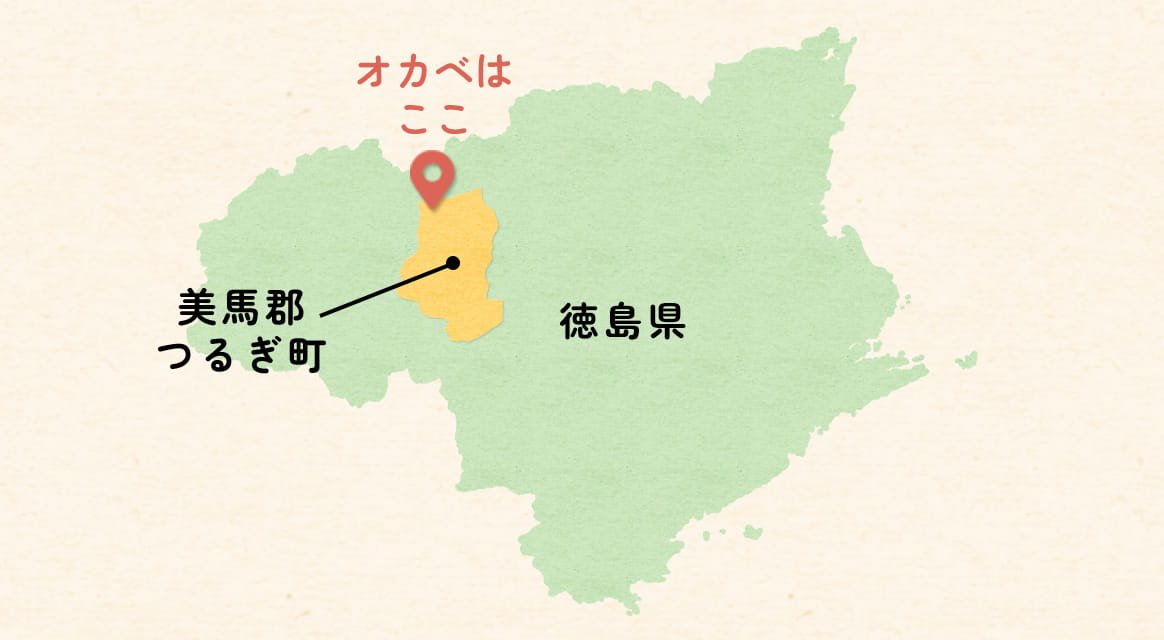

オカベの麺とは、 徳島県美馬郡つるぎ町の半田地区 (旧半田町)で株式会社オカベが製造・生産している、手延べの“半田そうめん”になります。

株式会社オカベでは、昔からの伝統と独自製法で、今でも職人の手でひとつひとつ“手延べ”にこだわって「オカベの麺」をつくっています。ほどよい太さの麺からうまれる独特の麺のコシが人気の理由です。

半田そうめんとは?

素麺より太く、うどんより細い麺

半田そうめんの多くは直径1.3mm〜1.6mmが多いのでJAS規格では「ひやむぎ」に分類されます。しかし、江戸時代中期から続く伝統と技術により「そうめん」 と表記できることになっているのです。

半田そうめんの歴史

江戸時代から続く約300年の歴史

「大和三輪さうめん、細きこと糸のごとく、白きこと雪の如し、ゆでてふとらず、全国より出づるさうめんの及ぶところにあらず、又阿波より出づるもの名産なり。三輪さうめんにおとらず。」と、1754年に書かれた「日本山海名物図会」に記述されているように、古くから半田そうめんは定評があります。

半田そうめんの始まり

半田そうめんの起源には諸説ありますが、有力な説では天保の時代、吉野川河畔の小野地区で、家族の自給用や副業として作られたのが始まりといわれています。その製麺の方法は、今の奈良県桜井市から半田の地に伝えられたといわれています。また、その技術を伝えたのは、そうめん職人ではなく船を操る船頭さん達が見よう見まねで伝えたのが始まりとされています。

半田そうめんの特徴

半田そうめんが太い理由

船頭さんが作り始めたと言われる半田そうめんは、船頭さんたちが自分で食べる為に手間をかけずに作ったそうめんがもととなったため「麺が太くなった」のだと言われています。また、その他の理由としては当時の技術的な面、小麦粉の質などの問題もあったようです。その当時の太さが長い歴史をかけて受け継がれ、今日の半田そうめんとなっているのです。

半田町とそうめん

秋口から始まる寒素麺作りは、四国三郎・吉野川の豊富な地下水と阿讃山脈から吹き下ろす寒風”剣山おろし”によって育まれます。

他の手延べ麺に比べてひと回りほど太く、コシが強く、のびにくく、つるりとした喉ごしが特長の半田そうめん。奈良県三輪をはじめとする他の有名産地の品にはみられない独特の食感があることで今は多くの皆さまに愛されております。

しかし、一時は300軒ほどあった手延べ麺生産者も、今では約30軒ほど。半田町(現在はつるぎ町)は、正に『そうめんの里』。面積の約7割以上を山林が占める自然豊かな町で作られ、約300年という長い歴史を持つ伝統の味は全国的に見ても最高級の品質を誇る逸品です。

豆知識

四国三郎(しこくさぶろう)とは?

オカベの横を流れる吉野川。普段は穏やかな流れの第一級河川ですが、雨が多くなると顔つきを変え暴れ川と化します。日本三大暴れ川としても有名で、関東の利根川が長男の坂東太郎(ばんどうたろう)、九州の筑後川の次男である筑紫次郎(つくしじろう)、そして吉野川が末っ子の四国三郎(しこくさぶろう)と呼ばれているのです。

剣山(つるぎさん)とは?

地元では“けんざん”と呼ばれている剣山。西日本第二の高峰で、徳島県では最高峰です。オカベから南へ車で約1時間くらい。そこから約1時間で標高1,955mの頂上まで登ることが出来ます。一人乗りのリフトもあり、夏になると多くの登山客でにぎわい、例大祭の時には山頂でお神輿を担ぎ練り歩きます。

オカベの麺ができるまで

麺作りは一見とてもシンプルな作業に見えますが、奥深いのです。

お客さまに喜んでいただけるよう、一本一本丁寧に手間暇かけて作っています。

こだわりの製法をぜひご覧ください。

スタート

午前3時から麺づくり

麺を休ませて熟成させることが

おいしい麺を作る秘訣!

オカベでは、麺を休ませながら熟成させるため、毎朝3時から準備して製造を開始します。外は真っ暗で、冬などは寒さも厳しい時間ですが、この早い時間こそが、おいしい麺を作るために重要なのです。

「ねり」作業開始

約30分練り続けて

「オモチ状」の柔らかさに

厳選された小麦粉・塩・水を混ぜ合わせる「ねり」作業から始まります。

耳たぶくらいの丁度いい「オモチ状」の柔らかさになるまで約30分練り続けます。

「多加水」製法でもちもちの麺に

オカベでは麺をソフトに仕上げるため、水分を多めに入れる「多加水」製法で製造しています。通常よりも手間がかかり、また気温や塩加減によって硬さが毎日違うため、最後は「職人の勘」が決め手になります。

麺を圧縮させ、コシを鍛える

昔でいう、足踏みの工程

麺圧機に入れ、ローリングしながらゆっくりと圧縮していきます。

麺圧とは昔で言う「足踏み」の工程になり、麺のコシの強さに繋がる大切な作業です。昔は足で踏んでいましたが、衛生面や一定の仕上がりなどを考え、麺圧機を使用しています。

「イダキ」の麺合わせ

麺の味が決まる重要な作業

麺圧機から出てきた麺を1本の帯に仕上げます。

その後休ませながら3本の帯を1本に、2本の帯を1本にと、三つ編みを編んでいくように何度も繰り返すことで、茹でても煮崩れしにくいコシの強い麺になります。

3×3×2の18層のソフトな麺に

この工程で、麺は18層になります。

層が増えると麺が硬くなるイメージがありますが、逆に層が多いほどソフトな麺が出来上がります。

この工程を丁寧に行うことで麺の味が決まる!と言うくらい、重要で力のいる作業になります。

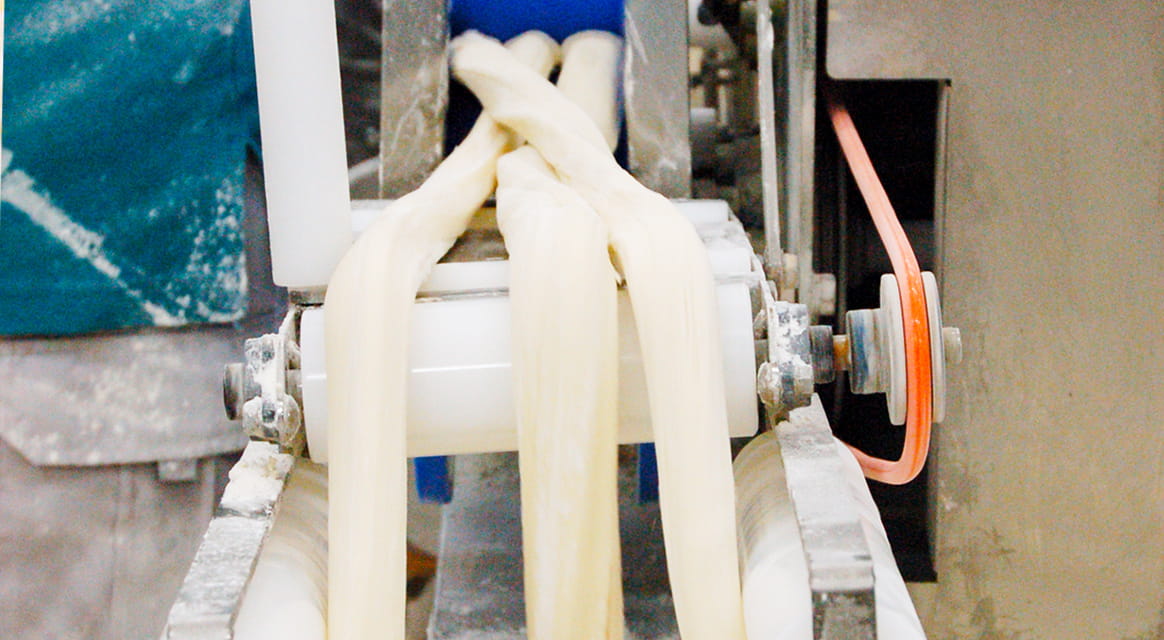

オカベの特徴「ねじりまき」

もちもちでコシの強い麺

1時間ほど麺を休ませた後に自動巻機にかけます。

「手打ち麺」と「手延べ麺」の違いは、「手打ち麺」は麺の組織が網目状ですが、「手延べ麺」はらせん状になっています。「手延べ麺」は自動巻機を使い「ねじり」ながらじっくりと細く仕上げています。

この「ねじり」が

オカベの麺の一番のポイント!

8の字の「かけば」

更にコシの強い麺に

ワラをなうように2本の棒に8の字を描くように掛けていきます。

ねじりながら延ばし、そしてひねりながら延ばすことで簡単に切れないコシの強い麺が出来上がります。

「引き込み」で延びやすく

次の工程のための準備

2時間ほど麺を休ませ、2本の棒にかかった麺を上下に一定の長さで延ばします。これは次の「旗かけ」で延びやすくするために行います。この後また麺を休ませます。

麺のカーテン「旗かけ」

伸び具合は職人の勘

麺を休ませた後、延び具合を見ながら旗にかけていきます。

強引に延ばすと切れて表面もガサガサになり、逆に延び切ってしまっても駄目になります。

微妙な加減を麺と対話しながら進めています。

「すてばし」から乾燥まで

約30時間かけてゆっくり乾燥

麺同士がくっつかないように、丁寧に「はし」を入れ、湿度などを調整しながら、翌日の午前8時頃まで乾燥し、約30時間かけてようやく完成です。ゆっくりと乾燥させることで表面がきめ細かになり、麺の中心部から熟成が進み、喉越しの良い麺ができます。

麺を「裁断」する

19cm間隔でカット

旗にかけてある麺を8等分します。その際、カットした上部はふしめんに、下部は撥めんとなります。

最後は「封入作業」

丁寧に検品してお届けします

カットした麺を人の手と目で確認し、金属探知機にかけます。手間がかかる作業ですが、お客さまにきちんとした商品をお届けできるよう、丁寧に分けています。

いかがでしたでしょうか?

麺作りは一見とてもシンプルな作業に見えますが

シンプルゆえ、逆に奥深いものなのです。

お客様に喜んでいただけるよう

これからも一本一本丁寧に作って参ります。

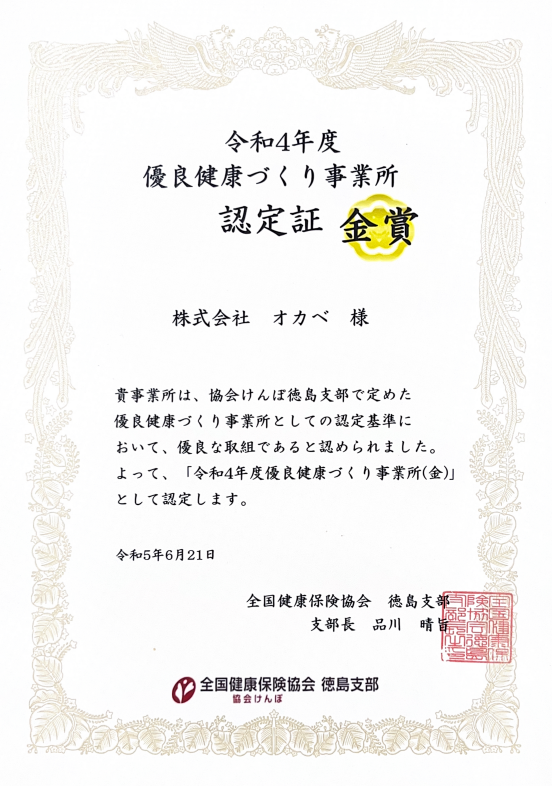

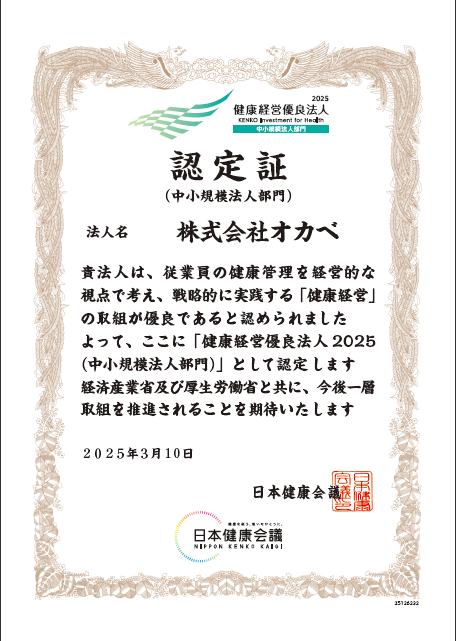

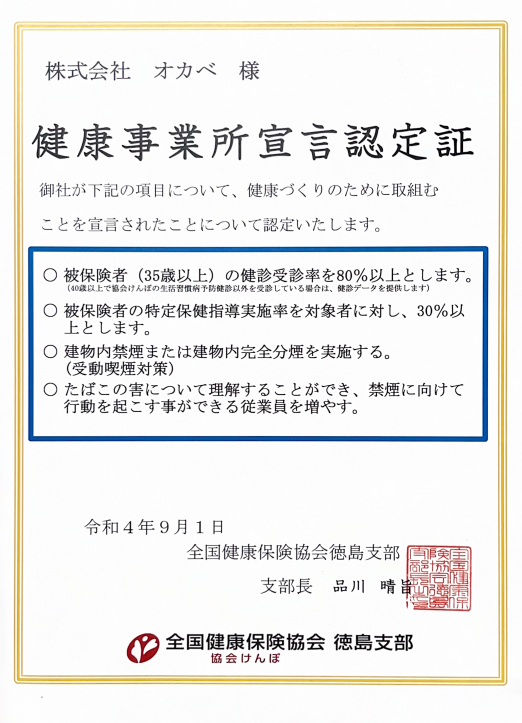

オカベの健康経営について

健康経営優良法人認定証

健康事業所宣言認定証